山間部では渓流を横切るように築かれたコンクリートや石積みの堰堤が点在しています。一見よく似た構造物ですが、そこには「治山堰堤」(治山ダム)と「砂防堰堤」という二つの異なるカテゴリーがあります。

弊社が提供する全国土木工事情報サービス「D-NET」では、砂防堰堤がお馴染みですが、両者の違いは目的・設計基準・管轄といった面で明確に分かれています。

今回はその違いを見ていきましょう。

役割の違い

治山堰堤

森林の荒廃による表土流出や山腹崩壊を防ぐなど崩壊斜面から落ち込む土砂を抑制したり、渓流の勾配を緩和して侵食を防止したりすることで山地そのものの再生と安定を図るなど、森林の維持が主な目的となります。

つまり「森林土木」の延長にある施設です。

砂防堰堤

大雨や融雪に伴う土石流や土砂流下をせき止め、下流の住宅地・道路・農地を守るためのものです。

土砂災害発生時に人命や社会資本を守ることを主な目的としています。

「防災施設」としての性格が強く、規模も大きいことが多いです。

スペック・設計基準の違い

治山堰堤

小渓流や源頭部など比較的規模の小さい流域を対象とするため、設計荷重や想定する土砂量は限定的です。

堰堤高も数メートル程度の小規模なものが多く、石積み・コンクリートブロック・簡易コンクリートといった素材が用いられます。

設計基準は林野庁の「治山施設設計指針」に基づきます。

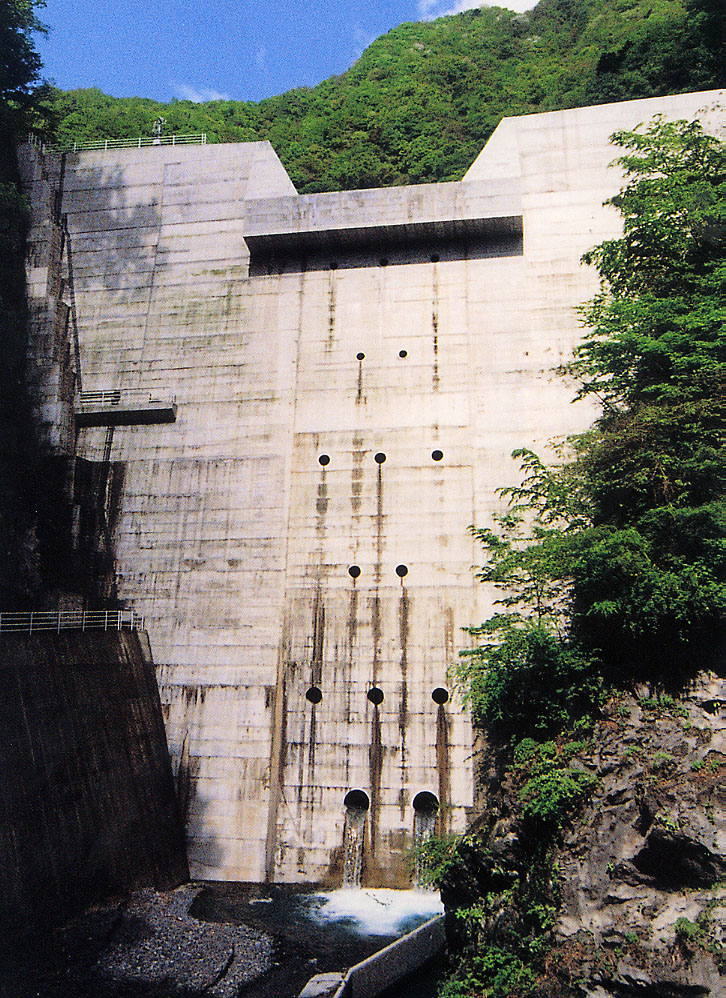

砂防堰堤

大規模な渓流や支流を対象とし、流域全体で発生し得る土石流のピーク流量や土砂堆積量を考慮して設計されます。

堰堤高10m以上の大規模施設も少なくなく、鉄筋コンクリートによる重力式・アーチ式・透過型と多様な工法があります。

設計は国土交通省の「砂防設計基準」に準拠します。

発注・管轄の違い

治山堰堤

森林法に基づき林野庁の管轄で設置されます。

山腹崩壊や森林荒廃の復旧事業の一環として実施されることが多く、事業発注も森林管理署や地方自治体の林務部局が主体です。

砂防堰堤

砂防法に基づき国土交通省が管轄した各地の地方整備局や都道府県の土木系の部署か建設したものを指します。

直轄事業のほか、都道府県の土木部局や砂防課が発注主体となり、災害関連緊急事業として整備されることもあります。対象は人家やインフラを抱える流域であり、予算規模も大きくなります。

配置される場所の違い

治山堰堤

山地の奥の源頭部や小渓流 に連続的に設けられ、谷筋全体を安定化させる「点の集合」として機能します。施工対象は主に国有林や県有林。

砂防堰堤

河川、比較的下流側や集落に近い位置に設けられ、流下してくるエネルギーを最終的に制御する「防波堤」のような役割を担います。

見た目は似ていても、「どこを守るのか」「誰が造るのか」「どの基準で設計されるのか」という点で、両者は住み分けられているのです。

(担当:片岡 優介)

建設マーケティングのプロフェッショナルが入札情報を建設・マーケティングの視点で整理した土木工事入札情報は、発注者詳細・ICT活用工事・工事内容など、工事に関わる情報はエクセルにすべて表示。貴社での内容確認作業の手間を大幅に軽減できます。